墜落・転落災害の現状

墜落・転落による災害は、死亡災害でかなりの部分を占め、令和2年の発生状況でみると、

全産業の発生件数802件中191件、建設業にあっては258件中95件となっている。

この割合は、例年ほとんど変動がなく、死亡災害を減少していくためには、

特に建設業では墜落・転落災害を減少させていかなければならない。

災害事例の活用や効果ある危険予知活動の実施等により墜落・転落災害の減少を期さなければならない。

高所作業を少なくする

地(床)上で作業する

工程、作業方法を見直すことによって可能な限り、地上で組み立て、取り付けなどの作業を行い、 高所での作業を少なくすることが墜落・転落災害の減少につながる。

足場を設置する

高所で作業を行う場合、脚立やはしご上では危険であるうえ、作業能率も落ちる。

法令では、高さ2m以上の場合に設置が義務付けられているが、作業を安全に進めるうえで該当場所の出現前の設置が必要で、

特に、低層住宅工事では足場先行工法の実施を促している。

足場先行工法ガイドライン

安全、かつ作業がし易い足場を設置するためには、適切な足場計画を作成しなければならない。

また、足場の設置に当たっては、「手すり先行工法」により、墜落災害の防止を図らなければならない。

足場計画の作成

| 1 | 事前調査 |

| 現地踏査等により、敷地の状況、架空電線の状況、工事施工上の制約等について調査を実施する。 | |

| 2 | 資格者の参画 |

| 労働安全衛生法第88条に基づく設置届が必要な足場については、計画の作成に有資格者の参画が義務付けられているが、 それ以外の足場についても参画させ、適切な計画を作成しなければならない。 | |

参画の資格者 | |

手すり先行工法による足場の組立て、変更、解体

足場の組立て等作業時の墜落災害をなくすため、「手すり先行工法等のガイドライン」を示し、手すりの先行設置による作業を推奨している。

当該ガイドラインでは、併せて働きやすい、安心感のある足場の基準も示されている。

手すり先行工法等のガイドライン

手すり先行工法の種類、組立て、解体手順については次のパンフレットに詳解されている。

手すり先行工法等のガイドラインのパンフレット(建災防)

足場が組み上がったら、足場を下請けに使用させる元請は点検を行わなければならない。

足場の設置基準

| 1 | 足場の組立て、解体、変更の作業は、作業主任者の直瀬の指揮のもと、特別教育を受けた者によって行うこと。 | |

| 2 | 足場は、本足場が原則である。 ただし、「足場先行工法のガイドライン」にも示している通り、敷地が狭あいな場合等本足場の設置が困難な場合には、ブラケット一側足場等とすることができる。 | |

| 3 | 鋼管足場の脚部には、足場の滑動または沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること(安衛則570条)。 | |

| (1) | 敷板及び敷盤等 | |

ア| 足場には敷板を用いること。ただし、地盤の不等沈下のおそれがない場合には敷盤等を使用することができる。 | 敷盤は24センチメートル×24センチメートル以上の大きさとし、材料は十分な強度を有するものとすること。 | |

| イ | 足場の設置期間中に不等沈下がみられる場合には、ジャッキ型ベース金具等による調整を行うこと。 | |

| (2) | 根がらみ | |

| ア | 根がらみは、できる限り低い位置に設置すること。 | |

| イ | 根がらみをはずした通路等がある場合には、筋かい等で補強すること。 根がらみは、桁行方向、梁間方向とも取り付けなければならないが、ベース金具を敷板等に釘付け固定した場合、敷板等の方向の根がらみは取り付けなくてもよい。 | |

| ウ | 建地の接続は、千鳥になるようにする。 | |

| (3) | 補強 | |

| ア | 筋交いで補強すること。 | |

| (4) | 壁つなぎ | |

| ア | 単管足場の場合、垂直方向5m、水平方向5.5mの間隔で設けること。 | (注)くさび緊結式も同じである。 |

| イ | 枠組み足場の場合は、垂直方向9m、水平方向8mの間隔で設けること。 | |

| 4 | 単管足場 | |

| ア | 建地(支柱)は、けた行き方向1.85m、はり間方向1.5m以下で設置すること。 | |

| イ | 地上第1の布は2m以下の位置に設けること。ただし、建地を2本組または隣接する面が緊結されている構造の足場」は2.3m以下とすることができる。 | |

| ウ | 建地間の積載荷重は、400kg以下とすること。 | |

| (注)くさび緊結式も同じである。 | ||

| 5 | わく組足場 | |

| ア | 最上層及び5段以内ごとに水平材(布枠で可)を設けること。 | イ | はり枠及び持送り枠は、水平筋交い等により横振れ防止措置を行うこと。 | ウ | 高さ21mを超えるもの及び重量物を扱う作業な場合の主枠は、高さ2m以下のものとし、間隔は1.85m以下とすること。 |

| 6 | つり足場 | ア | つりワイヤロープには廃棄基準1よりの間において素線の数の10%以上が断線したもの、直径が公称径の7%を超えて減少したもの、キンクや形崩れしたものに該当するものを使用してはならない。 | イ | つり鎖には廃棄基準伸びが5%を超えるもの、リンクの断面直径の減少が10%を超えるもの、亀裂があるものに該当するものを使用してはならない。 | ウ | つり鋼線、つり鋼帯は、著しい損傷、変形、腐食があるもの、また、つり繊維索は加えてストランドが切断したものを使用してはならない。 |

| エ | 作業床の幅は40㎝以上で隙間なく敷くこと(除外規定あり)下方に墜落又は落下防止措置を設けた場合、また、つり足場上で脚立やはしごを使用してはならない。 | |

| オ | 足場桁、スターラップ、作業床等は転移防止措置を講ずること。 | |

| 7 | くさび緊結式足場 | |

| 低層建築等で使用が増えているくさび緊結式足場については、次の基準により設置、使用しなければならない。 | ||

くさび緊結式足場の組立て及び使用に関する技術基準

作業床の設置基準

| 1 | 足場に設置する作業床については、幅40cm以上、隙間3cm以下でなければならない(1側足場を除く)。 | |

| 2 | 建地と床材間の内法は12cm以下でなければならない。 <例外>隙間の和が24cm以下の場合又は作業の性質上24cm未満にすることが 困難な場合で、12cmを超える箇所に墜落防止措置を講じたとき。 | |

| ア | 床材が片側に寄ることで12cm以上の隙間が生じる場合には、床材がずれないように固定する必要がある。 | |

| イ | 床材と建地との隙間に設置した幅木は、作業床としての機能を果たせないため、幅木の有無にかかわらず、12cm未満としなければならない。 | |

| 3 | 手すり、中さんの設置 | |

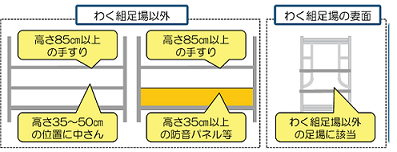

| (1) | わく組足場 | |

| ア | 交さ筋交い及び高さ15cm以上40cm以下の桟若しくは高さ15cm以上の幅木を設置すること。 | |

| イ | 上記に替えて手すり枠を設置すること。 | |

| ||

| (2) | わく組足場以外の足場(一側足場を除く) | |

| ア | 手すり(高さ 85cm 以上の位置) を設置すること。 | |

| イ | 中さん(高さ 35~50cm の位置)を設置すること。 | |

| ||

| 上記(1)及び(2)の措置については、墜落制止用器具を使用させる等の場合には適用されない。(安衛則第563条第3項) | ||

| 4 | 床材の固定 床材は、転位し、または脱落しないように2以上の支持物に固定しなければならない。<例外>安衛則第563条第4項 | |

| 5 | 巾木等の設置 物体の落下による危険があるときは、高さ10cm以上の幅木、メッシュシート、もしくは防網等を設けなければならない。ただし、上記3で同等以上のものが設置されているときはこの限りでない。 | |

| 6 | 仮設通路 架設通路についても作業床に準じて手すり、中さんを設けること。 | |

作業構台の設置

| 1 | 作業構台については、最大積載荷重を定め、労働者に周知しなければならない。 | |

| 2 | 作業構台を組み立てるときは、組立て図を作成しなければならない。 | |

作業構台の設置基準

| 1 | 支柱の脚部に根がらみを設け、敷板、敷角等を使用すること。 | |

| 2 | 支柱、はり、筋交い等の交差部は緊結金具等で堅固に固定すること。 | |

| 3 | 高さ2m以上の作業床の床材間の隙間は3cm以下とすること。 | |

| 4 | 高さ2m以上の作業床の端には手すり、中さんを設置すること。 | |

| 5 | 上記の措置が困難な場合、または作業の必要上取り外すときは、墜落制止用器具等を使用させること。 | |

足場・作業構台の点検

事業者は、足場及び作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に次の事項について点検(義務者は作業を行う事業者)し、異常を認めたときは直ちに補修しなければならない。

また、強風、大雨、大雪等の悪天候後、中震以上の地震、組立、一部解体、変更後には事業主及び足場または作業構台を下請けに使用させる注文者(元請)は、次の事項について点検を実施し、その結果を記録して工事終了まで保存しなければならない。

| 点 検 項 目 | 始業点検 | 組立、解体、悪天候等後 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| わく組 | わく組以外 | つり足場 | わく組 | わく組以外 | つり足場 | |

| 床材の損傷、取付及び掛け渡しの状態 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付のゆるみの状態 | 〇 | 〇 | 〇 | |||

| 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 交さ筋かい及び下桟若しくは15cm以上の幅木の取りはずし及び脱落の有無 | 〇 | 〇 | ||||

| 手すりわくの取りはずし及び脱落の有無 | 〇 | 〇 | 高さ85cm以上の手すり等及び中桟の取りはずし及び脱落の有無 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 幅木等(幅木、メッシュシート、防網等)の取付状態及び取りはずしの有無 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 脚部の沈下及び滑動の状態 | 〇 | 〇 | ||||

| 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取りはずしの有無 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 建地、布及び腕木の損傷の有無 | 〇 | 〇 | ||||

| 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能 | 〇 | 〇 | ||||

(注)わく組足場の妻側は、わく組足場以外に該当する。

| 点 検 項 目 | 始業点検 | 組立、解体、悪天候等後 |

| 支柱の滑動及び沈下の状態 | 〇 | |

| 支柱、はり等の損傷の有無 | 〇 | |

| 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | 〇 | |

| 柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態 | 〇 | |

| 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | 〇 | 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取りはずしの有無 | 〇 |

| 手すり等及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無 | 〇 | 〇 |

点検に当たり留意すべき事項

1 点検者について法令上の規定はないが、確実な点検を実施するため、

(1)足場の組立て等作業主任者であって、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受けた者

(2)足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者

(3)建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者

等に行わせるよう示されている(平成24年4月9日付けの事務連絡)。

2 点検を確実に実施するため、また記録を残すために点検表を使用すること。

足 場 の 点 検 表

作 業 構 台 の 点 検 表

作業床の端、開口部

スラブの端、手すり設置前の階段部、エレベーターシャフトの開口部、床の開口部等については手すり、中さんの設置又は蓋により養生すること。

多発する開口部等からの墜落災害をなくそう!(建災防)

屋根からの墜落防止

| 1 | 足場先行工法を採用し、建地は屋根から90cm以上突出した高さとし、屋根の高さの85cmに手すり、35cmに中さんを設置すること。 | |

| 2 | 足場の設置が困難な場合は、こちら | |

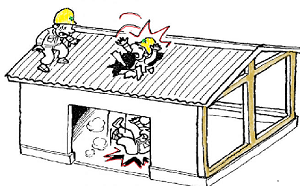

スレート踏み抜き防止

スレート屋根からの墜落災害は、例年数多くの人が尊い命を落としているのに後を絶ちません。

スレート屋根からの墜落災害の特徴としては改修・補修工事で約5割を占めル状況にある。

その理由は、フックボルトが確認でき、母屋の上を歩けば大丈夫と安易に考えて作業を行うことにあります。

経年劣化したスレートは脆くなっており、わずかでも母屋から足を踏み外すと破断し、落下することになります。

毎年、多くの踏み抜き事故が起こるのは、改修・補修工事が多く、比較的短期間に終了するため、母屋の上を歩けば大丈夫という安易な考えから何ら安全対策を講ずることなく作業

を進める結果といえます。

墜落高さ別に見てみると、

総計 166 件

(平成18年~平成29年)

労働安全衛生規則第524条では、幅が30cm以上の歩み板を設け、防網を張る等の踏み抜き対策を講じるように定められています。

しかしながら、スレートで高さの危険が認識されないことや短時間で終わる作業が多いことから実施されていないのが実情である。

いったん発生した場合の重篤性に鑑み、必ず、歩み板を設置し、併せて防網を張る(要求性能墜落制止用器具の装着は親綱の設置が現実的にはかなり厳しい)ことが必要です。

移動足場の利用

ローリングタワーの使用

| 1 | ローリングタワーの構造 | |

| ア | 作業床は足場板等の隙間3cm以下で全面に敷き並べ、かつ、支持物に確実に固定すること | |

| イ | 使用中はキャスターのブレーキを4箇所とも確実にかけること | |

| ウ | 作業床の周囲には、高さ90cm以上で中さん付きの丈夫な手すり及び高さ10cm以上の幅木を設けること ただし、手すりと作業床との間に丈夫な金網等を設けた場合は、中さん及び幅木を設けないことができること | |

| エ | 昇降設備を設けること(例外あり) | |

| オ | 作業床までの高さは、 【控えわく無しの場合】 キャスターの主軸間隔(L)の7.7L-5.0m以下 【控えわく有りの場合】 無しの場合の式における「L」を次式の値とできる L=A(主枠の幅)+1/2(B1+B2)(控えわくの幅) | |

| 2 | 組立て、変更、解体、移動時の注意 | |

| ア | 高さ5m以上の場合は作業主任者の直接の指揮のもとに行うこと | |

| イ | 特別教育を受けた者が行うこと (地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く) | |

| 3 | 使用上の注意 | |

| ア | 作業床上では、脚立・ハシゴなどは使用しないこと | |

| イ | 足場に偏心荷重・衝撃荷重を与えないようにすること | |

| ウ | 作業者などを乗せたままの移動禁止 | |

| エ | 傾斜面での使用禁止 | |

| エ | 沈下の恐れがある場所、段差の近くには設置しない | |

| カ | 手すりから乗り出しての作業は禁止 | |

| キ | わく組構造部の外側空間を昇降路とする構造の移動式足場にあっては、転倒を防止するため、同一面より同時に2名以上の者が昇降しないこと | |

移動式足場

移動式足場については、日本仮設工業会から構造、使用基準等について示されているのでそちらを参考にしてください。

移動式作業台

| 1 | 天板までの高さは2m未満とすること | |

| 2 | 滑り易い場所や軟弱な地盤では使用しない | |

| 3 | 外れ止め金具は確実に固定すること | |

| 4 | 踏みさん上では作業しない | |

| 5 | 手すりから身を乗り出さない | |

| 6 | 天板上でははしご、脚立等を使用しない | |

高所作業車の利用

| 1 | 高所作業車を使用する場合は、作業計画を作成し、関係労働者にそれを周知すること | |

| 2 | 作業指揮者を指名し、その者の指揮のもとに作業を進めること | |

| 3 | 運転は、資格者が行うこと | |

| ア | 作業床の高さが10m以上 ⇒ 運転技能講習修了者 | |

| イ | 作業床の高さが10m未満 ⇒ 運転特別教育修了者 | |

| 4 | 転倒、転落の防止 | |

| ア | 地盤の不同沈下防止と路肩の崩壊防止を図る | |

| イ | アウトリガ装着機はアウトリガを完全張り出しする | |

| 5 | 乗車席及び作業床以外は乗車禁止 | |

| 6 | 積載荷重を超えての使用禁止 | |

| 7 | 作業床上で脚立、はしごを用いたり、身を乗り出したり無理な姿勢での作業は行なわないこと | |

| 8 | 作業床に労働者を乗せて走行させる場合は、次の措置を講じること | |

| ア | 平坦で堅固な場所で行うこと | |

| ウ | 誘導者を配置すること | |

| エ | 一定の合図を定め、誘導者に誘導させること | |

| オ | 制限則度を定め、その速度内で運転させること | |

| 9 | 作業床で作業を行う者に要求性能墜落制止用器具等を使用させること | |

| 10 | 主たる用途以外の使用の制限 | |

| 11 | 定期自主検査等 | |

| ア | 年1回の特定自主検査有資格者による検査(記録必要) | |

| イ | 月例検査(記録必要) | |

| ウ | 作業開始前点検 | |

脚立・梯子の利用

誤った方法による利用や移動の省略などによる災害が後を絶たたない状況にある。高さが低い、すぐに終わる作業であるからと安易に考えず、 次を参考に安全に作業を進める必要がある。

脚立・梯子の利用

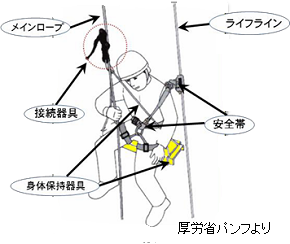

ロープ高所作業

高さ2メー トル以上の場所では作業床の設置が義務づけられているが、設置が困難なところでは例外的にロープで身体を保持する「ロープ高所作業」 が認められている。

作業場所の調査及び記録

ロープ高所作業を行うときは、墜落または物体の落下による労働者の危険を防止するため、 あらかじめ作業を行う場所について、次の項目を調査し、その結果を記録しなければならない。

| 1 | 作業箇所とその下方の状況 | 2 | メインロープとライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置、 状態、それらの周囲の状況 | 3 | 作業箇所と②の支持物に通じる通路の状況 | 4 | 切断のおそれのある箇所の有無とその位置や状態 |

作業計画の策定

上記の調査を踏まえ、あらかじめ、次の項目が示された作業計画をつくり、関係労働者に周知し、作業計画に従って 作業を行わなければならない。

| 1 | 作業の方法と順序 | |

| 2 | 作業に従事する労働者の人数 | |

| 3 | メインロープとライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置 | |

| 4 | 使用するメインロープ等の種類と強度 | |

| 5 | 使用するメインロープとライフラインの長さ | 6 | 切断のおそれのある箇所と切断防止措置 |

| 7 | メインロープとライフラインを支持物に緊結する作業に従事する労働者の 墜落による危険を防止する措置 | |

| 8 | 物体の落下による労働者の危険を防止するための措置 | |

| 9 | 労働災害が発生した場合の応急の措置 |

作業指揮者

作業指揮者を定め、次の事項を行わせなければならない。

1 作業計画に基づく作業の指揮

2 メインロープ等の強度等の項目(2)に定める措置が行われていることの点検

3 作業中の要求性能墜落制止用器具と保護帽の使用状況の監視

ライフラインの設置

身体保持器具を取り付けた「メインロープ」以外に、要求性能墜落制止用器具を取り付けるための「ライフライン」を設けなければならない。

メインロープ等の強度等

| 1 | メインロープ等は、十分な強度があり、著しい損傷、摩耗、 変形や腐食がないものを使用すること | |

| 2 | メインロープ・ライフライン・身体保持器具については、 次の措置をとること | |

| ア | メインロープとライフラインは、作業箇所の上方のそれぞれ 異なる堅固な支持物に、外れないように確実に緊結すること | |

| イ | メインロープとライフラインは、ロープ高所作業に従事する労働者が 安全に昇降するため十分な長さを有すること | |

| ウ | 突起物などでメインロープやライフラインが切断するおそれのある 箇所では、覆いを設けるなど切断を防止するための措置を行うこと | |

| エ | 身体保持器具は、接続器具を用いて確実に取り付けること なお、接続器具は、使用するメインロープに適合したものを用いること | |

特別教育

労働者をロープ高所作業に関する業務に就かせるときは、安全のための特別の教育を行うこと

特別教育内容

作業開始前点検

その日の作業を開始する前に、メインロープ等、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の状態について点検し、 異常がある場合は、直ちに、補修し、または取り替えること。

墜落制止用器具(安全帯)の着用

高さ2m以上で、作業床が設置できない場所、手すり等の墜落防止措置が講じられていない場所での作業では、

要求性能墜落制止用器具(安全帯)を使用しなければならい。

あくまでも墜落制止用器具(安全帯)の着用は、作業床が設けることができない、または墜落防止措置が作業の

都合等で設けられない等の場合であることに留意しなければならない。

墜落制止用器具の選定要件

1 高さ6.75m(建設業は5m)を超える箇所では、フルハーネス型を選定

ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は、胴ベルト型(一本つり)

を使用することができる。

建設業にあっては2 使用可能な最大重量に耐える器具を選定

墜落制止用器具は、着用者の体重及びその装備品の重量の合計に耐えるものでなければならない。

3 ショックアブソーバは、フック位置によって適切な種別を選択

ショックアブソーバを備えたランヤードについては、そのショックアブソーバの種別

が取付設備の作業箇所からの高さ等に応じたものでなければなりません。(腰より高い

位置にフックを掛ける場合は第一種、足元に掛ける場合は第二種を選定)

フルハーネス型安全帯の正しい着用法

フルハーネス型安全帯は、正しく着用しなければ用をなしません。

特別教育を受けるとともに、次を参考に正しい着用法を身につけましょう。