賃 金

1 賃金とは

労働基準法上、賃金とは、①使用者が、②労働者に対して、③労働の対償として支払うすべてのものをいう。

交通費のように業務の遂行のために要した費用は、一般には賃金に当たらない。

賃金の要件として最も重要なのは、③の「労働の対償」という要件ですが、「労働の対償」という表現は広く解釈され、 労働

契約上、いわば労働者としての地位の設定の対価として使用者に支払いが義務づけられているものも含むと解されている。

この点に関して問題となるのが退職金や賞与で、使用者の査定などにより額が上下することがあるが、 判例では、就業規則

その他に おいて支給基準が明らかにされ、使用者に支給義務がある場合には賃金に当たると解されている(「伊予相互銀行事

件」昭43.5.28 最高裁第最三小法定判決)。

これらに対して、従業員に対する住宅資金の貸し付けや社宅の貸与などは、企業が従業員の福利厚生のために負担するもので、

労働者への報酬とは理解されていませんので、賃金には当たらないといえる。

また、制服や交通費、交際費なども、企業が業務の遂行に当たり負担すべき費用であって、労働の対価ではありませんので、

やはり賃金には当たらない。

2 賃金支払いの5原則

賃金の支払いについては、①通貨払い、②直接払い、③全額払い、④毎月払い、⑤一定期日払いが規定され、これを賃金

支払いの5原則と呼ばれている。

(1)通貨払い

ア 口座振込みに関しては、

①労働者の同意、②本人指定の本人口座、③振込み(賃金支払い日に全額振り出し可能なこと)を行えば(行政指導通達により労使協定も必要)、口座振り込みによる支払いは通貨払いの違反とはならない。

口座振り込みの留意事項

イ 賃金デジタル払いについては、①対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結、②賃金のデジタル払いで受け取る賃金額、資金移動業者口座番号、代替口座情報等を記載した労働者の同意書を得て実施できる。

同意書及び留意事項

ウ 小切手での定期給与の支払いは通貨払いとはいえないが、退職金については労働者の同意を条件に小切手支払いを認めている。

エ 労働協約に定めがある場合は現物で支払いが可能であるが、それ以外の場合は、例えば自社製品等を賃金として支給することは許されない。

(2)直接払い

賃金債権の譲渡に伴う第三者への支払いについて判例は、賃金債権を譲渡 すること自体は労基法24条に違反しないが、

使用者は譲受人に賃金を支払うことはできず、あくまで労働者本人に支払う必要があると判示している(「電電公社小倉電話局

事件」昭43.3.12 最高裁第三小法廷判決)。また、この原則のもとでは、代理人に対する賃金の支払も違法となるが、労働者

本人と同一視できる使者に対する支払は可能であると解されている。

(3)全額払い

法令の規定や労使協定(協定例はこちら)で定めるものを除き、

賃金の一部を控除して支払うことを禁止するもので、貯蓄金等の名目で一部を留保することや貸付金等と相殺することも許され

ない。

ただし、次のような場合は許される。

①労働者の自由意思による使用者の債権と賃金の相殺

②過払い分の清算(ただし、制限があり、その内容は こちら)

③端数処理(詳細は こちら)

なお、相殺の限度額については民法の規定(同法510条)による。

(4)毎月1回以上および一定期日払い

毎月少なくとも1回、特定できる日(月末、土曜日等は許されるが、10日から15日までの間などは許されない。)を定めて

支払わなければならない。

割 増 賃 金

1 割増賃金の意味

割増賃金は、長時間労働に対する労働者への補償を行うとともに、使用者に経済的負担を課して、過重な労働を抑制するこ とを目的とする。

2 時間外労働に対する割増賃金

(1)1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えた時間について、2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければ

ならない。

(2)三六協定の限度時間を超えて労働させた場合、

① 月45時間を超え60時間以内又は年間360時間を超える時間については2割5分を超える割増率(努力義務)

② 月60時間を超える時間については5割以上の割増率の割増賃金を支払わなければならない。ただし、「代替休暇」

を与えた場合は協定で定める割増率でよい。

3 休日労に対する割増賃金

休日労働とは、週1回または4週4日の法定休日に労働させることをいい、3割5分以上の割増賃金の支払わなければなら

ない。

したがって、週休2日制のうち1日とか、国民の祝日に労働させても、他に週1日の休日が確保されている限り労基法上の休

日労働とはならず、割増賃金の支払いは不要。

しかし、この労働の結果、1週間の法定労働時間である40時間を超えた場合は、その超える部分が時間外労働となり、割増賃

金の支払いが必要となる。

なお、休日労働時間が時間外労働に及んだ場合でも、3割5分以上の割増賃金を支払えばよい。

4 深夜業に対する割増賃金

深夜業とは、午後10時から午前5時までの労働をいい、この間に就労させた場合は、2割5分以上の割増賃金を支払わなけれ

ばならない。

なお、時間外労働が深夜に及んだ場合は時間外労働と深夜業の割増率を合算した割増率(25%(又は50%)+25%)、休日労

働が深夜に及んだ場合は休日労働と深夜業の割増率を合算した割増率(35%+25%)の割増賃金を支払わなければならない。

5 割増賃金の基礎となる賃金

割増賃金の基礎となる賃金は、[通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額」

(労基法37条1項)となっている。したがって、通常勤務で支給されることになっている精皆勤手当や歩合給も基礎となる賃金

であり、危険業務に従事したときに支給される危険作業手当や手術のときに支給される手術手当についても、時間外にこれら

の作業が行われたときは基礎となる賃金としなければならない。

なお、労働と直接的な関係が薄く個人的事情等により支給されることとなる手当等については、算定基礎に含めることは要

しないとされている。

詳細はこちらのとおりであるが、名称は同じでも除外できない

場合があるので注意を要する。

6 計算方法

1時間当たりの割増賃金は、1時間当たりの賃金額に割増率を乗じた額で

1時間当たりの賃金額は次により算出する。、

①時間によって定めたものはその額

②日によって定めたものは1日の所定労働時間数(注1)で除した額

③月によって定めたものは1月の所定労働時間数(注2)で除した額

④歩合制で定めたものはその計算期間の総労働時間数(注3)で

除した額

⑤上記の2以上からなるものはそれぞれの合算額

⑥上記①から⑤に該当しないものは③により算出した額

なお、歩合給等の割増賃金は、歩合給として1.0の分は支払われているので上記④の額に0.25を乗じた額を支払えばよい。

(注1)事業場において定めた実労働時間(7時間の場合は7時間、注2において同じ)

で、日によって労働時間数が異なるときは1週間における1日平均所定労働時

間数

(注2)月によって所定労働時間数が異なるときは1年間における1月平均所定労働

時間数

(注3)所定労働時間数に時間外、休日労働を合算した時間数

7 所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合の割増賃金

割増賃金の支払い義務は、1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超えた場合で、所定労働時間から法定労働時間までの

超過時間についての支払い義務はない。

しかしながら、労働契約の時間を超えて労働していることから少なくても時間単価以上の支払いが必要である。

8 固定の割増賃金

時間外労働の有無に拘わらず、一定額を割増賃金相当額として支払うことは、割増賃金部分とそれ以外のものとに明確に区分 されている場合は法令違反とはならないが、実際の時間外労働時間数に基づいて計算した割増賃金額を下回る場合はその差額を 上乗せして支払う必要がある。

平 均 賃 金

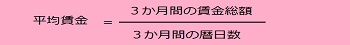

平均賃金は、

| 1 | 解雇予告手当 | 法20条1項 |

| 2 | 休業手当 | 法26条 |

| 3 | 年次有給休暇の賃金 | 法39条6項 |

| 4 | 労災補償額 | 法76~82条 |

| 5 | 減給の制裁の限度額 | 法91条 |

| 6 | 作業転換手当 | じん肺法22条 |

の算定に用いられ、原則として過去3ヶ月間の賃金総額で算出する。

計算式は次のとおり。

1 起 算 日

起算日は、直前の賃金締切日である(労基法12条2項)が、ない場合は

・上記1は解雇を通告した日(解雇日を変更したときも当初の予告をした日)

・上記2は休業日(2日以上の場合は最初の休業日)

・上記3は年次有給休暇を取得した日

・上記4は事故発生日(疾病の場合は診断確定日)

・上記5は制裁の意思表示が相手に到達した日

である。

2 計 算 期 間

原則として、暦日による過去3ヶ月であるが、雇い入れ後3ヶ月に満たない場合は

雇い入れの期間となる。

なお、次の期間及びその間の賃金は除外する。

・労災の休業

・産前産後の休業

・使用者の責めによる休業

・育児休業及び介護休業

・試用期間

3 算 入 し な い 賃 金

次の賃金は、賃金総額に算入しない。

・臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、退職金など)

・3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

・労働協約に基づいて支払われるもの以タトの実物給与など

・産前産後の休業期間など算定期間から除がれる期間仲に支払われた賃金

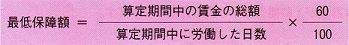

4 最 低 保 証

日給制、時給制、請負給制の場合には、上記の式で計算した平均賃金が次の式で 計算される額を下回る場合、この額が平均賃金となる。

なお、実績によって減額されない賃金がある場合は、減額されない分の平均賃金額 と上記によって計算した額の合計額が最低保証額となる。

休 業 手 当

使用者の都合(使用者の責に帰すべき事由)により所定労働日に労働者を休業させた

場合には、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない(労基法26条)。

「使用者の責に帰すべき事由」とは、使用者の故意、過失または信義則上これと同視す

べきものより広く、不可抗力によるものは含まれないと解され、事業経営者として不可抗

力を主張し得ないすべての場合を含むと解されている。

出来高払制の保障給

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、労働者の責に基づかない事由

によって実収賃金が低下することを防ぐため、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の

保障をしなければならない(労基法27)。

保障給の額については、常に通常の実収賃金とあまりへだたらない程度の収入が保障さ

れるように定めるように指導することとされていることから、少なくとも平均賃金の60%

程度を保障することが妥当といえる。

退 職 金

退 職 金 の 性 格

退職金は、退職する時点で金額が確定するもので、退職時にならないと具体的な請求権

が発生しないという特殊性がある。

退職金の法的性格については、いくつか考え方がるが、一般的には、①長年の勤続に対する

報償としての性格、②賃金の後払い的な性格、③退職後の生活保障的な性格などを併せ持った

ものと考えられている。

退職金制度を定めるか否かは法律上義務付けられているものではないが、退職金制度を設け

る場合には、

①適用される労働者の範囲

②退職手当の決定、計算及び支払いの方法

③退職手当の支払いの時期

について就業規則や退職金規程に規定しなければならない

(労基法的条3号の2)。

②の「退職手当の決定、計算及び支払いの方法」とは、例えば、勤続年数、退職事由等の退職

手当額の決定のための要素、退職手当額の算定方法及び一時金で支払うのか年金で支払うのか等

の支払いの方法をいいいます。 また、退職手当について不支給事由または減額事由を設ける

場合には、これは退職手当の 決定及び計算の方法に関する事項に該当するので、就業規則に記載

する必要がある(昭63.1.1 基発1号、平11.3.31基発168号)。

なお、労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確である場合の退職手当は

労基法第11条の賃金であり、労基法第24条第2項の『臨時の賃金等』に当たり(昭22.9 .13発基

17号)、 退職金を支払わないことは賃金不払いとなる(「電電公社小倉電話局事件」昭43.3.12

最高裁 第三小法廷判決)。

退 職 金 の 受 取 人

(1)労働者が蒸発・行方不明の場合

退職者本人が退職金の振り込み先等の支払い方法を指定せず、蒸発・行方不明となった場合でも、

(死亡していない限り)直接払いの原則からほかの者に支払うことはできないので、債権者不確知な

理由に供託するのが妥当である(民法494条)。。

なお、退職者本人が現れるまで待つ(放置)方法も考えられないわけではないが、その場合には、

退職金請求権が時効(労基法115条で5年)にかかるまで、いつ現れるか分からない退職者のために

退職金を用意しておく必要があり、また、退職金支払い債務は金銭債務であることから遅延利息

も発生するので、こうした方法は、退職金額が少額でない限り問題がある。

(2)死亡の場合

退職者が退職金受給前に死亡した場合は、相続の問題となる。すなわち、退職金請求権をだれが

相続したかであって、遺言書あるいは遺産分割協議によって決まった者に支払うこととなる。

他方、従業員が死亡によって退職した場合の退職金の受給者は、退職金規程によって決まり、相続

とは無関係となる。

(3)退職金が譲渡された場合

退職金請求権の譲渡は、直接払いの原則に違反しており無効である(小倉電話局事件最高裁三小

昭43.3.12判決)。

よって、退職金請求権の譲渡があっても、退職者本人に支払われなければならない。

(4)退職金が差し押さえられた場合

民事執行法に基づいて退職金請求権を差し押さえることは、労基法24条1項にかかわらず可能で

ある。

しかし、労働者の生活保護の観点から差し押さえには限度があり、4分の3に相当する部分は差し

押さえられない(民執法152条2項、ただし、扶養料、婚姻費用の分担費用等に基づく差し押さえの

場合は2分の1、同条3項)。

したがって、差し押さえ限度部分は、債権者に支払うか供託(同156条)し、差し押さえ限度を超え

た部分は、退職者本人に支払うこととなる。

退 職 金 の 廃 止・減 額

退職金制度を廃止することは、退職金が賃金の後払い的な性格や退職後の生活保障的な性格

を持っていることから考えても、労働者にとって労働条件が不利益に変更されることになる。

労働契約の内容である労働条件を不利益に変更する場合にはまず、労働契約の当事者である個々

の労働者との合意がなければ認められないのが原則である(労働契約法8条)。

労働者から

個別の合意が得られない場合には、就業規則(退職金規程)の変更によって集団的に 労働条件を変更

しなければならない。

労基法上、就業規則の変更は労働者の代表の意見聴取が要件とされるも

のの、労働者の代表との 合意を取り付けることまで要求されてはいないので、就業規則の変更権限は

使用者にあることにな る(労基法90条)。

しかし、就業規則の変更によって労働条件を不利

益に変更することは、無条件に使用者の都合で できるわけではなく、労働者との合意なしに一方的に

不利益変更はできない(労働契約法9条)。

労働者との合意なしに不利益に変更する場合につい

ては、労働契約法第10条で変更に合理性があ り、かつ労働者に周知させていることを要件として、就業

規則の変更による労働条件の不利益変更 が認められている。

就業規則の変更による労働条件の

不利益変更の合理性は、

① 労働者の受ける不利益の程度

② 労働条件の変更の必要性

③ 変更後の就業規則の内容の相当性

④ 労働組合等との交渉の状況

⑤ その他の就業規則の変更に係る事情

を総合的に考慮して判断するとなっている(労働契約法10条本文)。

退職金は、月例賃金同様に

重要な労働条件であることから、その不利益変更の合理性は厳格に判 断されることになり、最高裁判例

も「賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関 し実質的な不利益を及ぼす就業規則の

作成又は変更については、当該条項が、そのような不利益を 労働者に法的に受忍させることを許容でき

るだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のもので ある場合において、その効力を生ずる」(「大

曲市農協事件J昭63.2.16最高裁第三小法廷判決)と 判示している。

退職金規程の不利益変更に関する裁判例の傾向をみると、労働者が被る不利益の程度(退職金の

減額幅、率等)、不利益の代償措置、経過措置等が講じられているか否かといった点も重視されて

いるといえる。

退 職 金 の 保 全 措 置

退職金については、全ての労働者が自己都合により退職した場合の退職金総額の1/4以上の額につい

て保全措置を講じなければならない(賃金の支払の確保等に関する法律5条)。

なお、中小企業退職金共済制度に加入している事業主は、保全措置を要しないとされているので資

金的な面からも加入を検討しては。

中小企業退職金制度のパンフレット

退 職 金 の 時 効

退職金の請求権の時効は、他の請求権が2年(未払い賃金、付加給付金等は3年)であるのに対し、5年と長期なっている。

社 内 預 金

社内預金には預金の受け入れはもとより、端数貯金、退職金社内積立、通帳保管も含まれ、貯蓄金

管理規定を定め、労使協定をし、これを労基署に届出ないと行うことができない。

貯蓄金管理規定には、

① 預金者の範囲

② 預金者一人当たりの預金額の限度

③ 預金の利率及び利子の計算方法

④ 預金の受入れ及び払いもどしの手続

⑤ 預金の保全の方法

を定め、周知しなければならない。

社内預金には利息(下限利率は年0.5%)を付けること及び貯蓄金の保全措置(毎年3月31日における労

働者ごとの受入預金額について、同日後一年間、その払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において

保証することを約する契約の締結等いう。通帳保管を除く)が義務付けられている(労基法18条、賃金の支払の確保等に関する法律5条)。

保全措置の種別

なお、毎年3月31日以前1年間における預金の管理状況を、4月30日までに所轄労働基準監督署長に 報告しなければならない。

貯蓄金管理状況報告

最 低 賃 金

最低賃金は都道府県ごとに決定されることになっており、地域別最低賃金と特定最低賃金(従

来の産業別最低賃金)の2種類がある。

地域別最低賃金は、当該都道府県内のすべての事業場に適用される最低賃金で、各都道府県ごと

に決められる。

特定最低賃金は、当該都道府県内の一定の事業や職業に適用されるもので、地域別最低賃金額を

上回る金額を定めることとされている。

最低賃金の対象となる賃金は毎月支払われる基本的な賃金に限定されており、具体的には、実際

に支払われる賃金から次に掲げる賃金を除外したものが対象となる。

① 臨時に支払われた賃金

② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

③ 割増賃金

④ 精皆勤手当

⑤ 通勤手当

⑥ 家族手当

最 低 賃 金 の 計 算 方 法

① 時間給の場合

時間給額 ≧ 最低賃金額

② 日給の場合

日給額÷1日平均所定労働時間数 ≧ 最低賃金額

(1日平均所定労働時間数は、1週間の所総定労働時間数÷7で算出。)

③ 月給の場合

月給額÷1ヵ月平均所定労働時間数 ≧ 最低賃金額

(1ヵ月平均所定労働時間数は、年間の所定総労働時間数÷12で算出。)

④ 上記の組み合わせの場合は、それぞれの時間額の合算額と比較する。

派遣労働者については、派遣先の地域別最低賃金または特定最低賃金が適用される。

使用者は、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならず、最低賃金額に達しない賃金を定めた

労働契約は、その部分については無効となり、その無効となった部分は最低賃金と同様の定めをし

たものとみなされる(最低賃金法4②

)。

鹿児島県の最低賃金 1,026円(令和7年11月1日より)

なお、労働者の賃金を引き上げた中小企業に業務改善費用を助成する助成金制度がある。

最低賃金の減額の特例許可

一般の労働者と労働能力などが異なるため最低賃金を一律に適用することが必ずしも適当で

ない者については、都道府県労働局長の許可を条件として個別に減額が認められている(最低賃金法8)。

適用除外の対象となる労働者は、次のとおりである。

①精神文は身体の障害により著しく労働能力の低い者(許可申請書)

②試の使用期間中の者(許可申請書)

③職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定の者(許可申請書)

④軽易な業務に従事する者(許可申請書)

⑤断続的労働に従事する者(許可申請書)

許可申請書は労基署長に提出する。

減額の特例許可基準

未 払 い 賃 金

賃金は、労働者の唯一の生活の糧であることから最大限その支払いが保証されるべきで、 民法や倒産法でも保護がなせれているものの企業の倒産、使用者の行方不明等の場合は、労基署に 相談しても支払うべき資産がない等により支払われない場合が多い。 このため、国は未払い賃金の立て替え払い制度を設け、その救済にあたっており、概要は次のと おりである。